Linterna de Popa 517

Jorge Baca Campodónico

Noviembre de 2025

Del Consenso de Washington al Consenso de Londres

El desafío peruano hacia 2026, un cambio de paradigma global

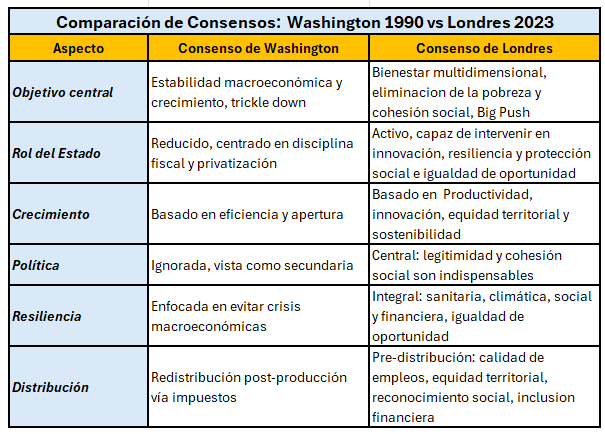

En 1990, John Williamson acuñó el término Consenso de Washington para sintetizar un conjunto de políticas que, respaldadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se convirtieron en la receta dominante para los países en desarrollo. La disciplina fiscal, la liberalización comercial, la privatización de empresas estatales y la apertura a la inversión extranjera fueron los pilares de este paradigma. América Latina, y Perú en particular, adoptaron estas medidas en la década de 1990 como respuesta a crisis profundas de hiperinflación, deuda externa y colapso institucional.

Tres décadas después, los resultados son innegables pero incompletos. Perú logró estabilizar su economía, reducir la inflación y crecer a tasas superiores al promedio regional. Sin embargo, la informalidad laboral sigue afectando a más del 70% de la población ocupada, la pobreza persiste en niveles elevados, la ley de descentralización ha fracasado y las brechas territoriales entre Lima y las regiones se han ampliado. El Consenso de Washington, centrado en la eficiencia macroeconómica y en la apertura de mercados, no logró resolver los problemas estructurales de desigualdad, debilidad estatal (corrupción), falta de cohesión social (inclusión) e igualdad de oportunidad para todos.

En 2023, un grupo de economistas reunidos en la London School of Economics (LSE) propuso un nuevo marco: el Consenso de Londres, que busca responder a los desafíos del siglo XXI —cambio climático, desigualdad multidimensional, fragilidad política, crisis sanitarias y disrupciones tecnológicas— con cinco principios centrales. Estos son: bienestar e igualdad de oportunidad para todos como objetivo, crecimiento con enfoque territorial, resiliencia frente a la volatilidad, integración de economía y política, y construcción de un Estado capaz.

La pregunta que se abre para el Perú, de cara a las elecciones de 2026, es clara: ¿qué lecciones deben extraer los partidos políticos de este cambio de paradigma para diseñar planes de gobierno que respondan a los retos históricos y contemporáneos?

El legado del Consenso de Washington en Perú

El Consenso de Washington fue aplicado con intensidad en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori. Tras la hiperinflación de los años ochenta, las reformas liberalizadoras y privatizadoras estabilizaron la economía y sentaron las bases para un ciclo de crecimiento sostenido. Entre 2000 y 2013, Perú fue una de las economías más dinámicas de la región, con tasas de crecimiento superiores al 5% anual. La pobreza monetaria se redujo significativamente y la inflación se mantuvo bajo control, el llamado milagro peruano.

Sin embargo, el modelo mostró limitaciones evidentes, si bien ayudado por gobiernos incompetentes y corruptos. La informalidad laboral se convirtió en el rasgo estructural de la economía peruana, afectando a más de dos tercios de la población ocupada. La desigualdad territorial se profundizó: Lima concentró la mayor parte de la inversión y el dinamismo económico, mientras que regiones rurales y amazónicas quedaron rezagadas. El Estado, debilitado por décadas de desconfianza y corrupción, no logró construir capacidades sólidas para proveer servicios públicos de calidad. Los conflictos sociales vinculados a la minería evidenciaron que la apertura económica no siempre se traduce en cohesión social.

El Consenso de Washington estabilizó la economía peruana, pero no resolvió los problemas estructurales de desigualdad, informalidad y debilidad estatal. La promesa de que la liberalización y la disciplina fiscal bastarían para generar prosperidad inclusiva quedó incumplida.

El Consenso de Londres: bienestar, resiliencia y cohesión

El Consenso de Londres surge como respuesta a los límites del paradigma anterior. A diferencia del Washington Consensus, que se centraba en la eficiencia macroeconómica, el nuevo marco pone el bienestar y la inclusión (igualdad de oportunidades) en el centro. No basta con crecer: importa cómo se distribuyen los frutos del crecimiento, qué tipo de empleos se generan y en qué territorios se produce la riqueza.

El Consenso de Londres reconoce que la política y la economía son inseparables. La legitimidad democrática, la inclusión y cohesión social y la confianza en las instituciones son condiciones indispensables para que las políticas económicas funcionen. Además, subraya la necesidad de construir resiliencia frente a crisis sanitarias, climáticas, financieras y sociales. El Estado ya no debe limitarse a ser un árbitro de la disciplina fiscal y de programas asistencialistas, sino convertirse en asegurador de última instancia y en promotor activo de innovación, igualdad de oportunidades, equidad territorial y sostenibilidad.

En este sentido, el Consenso de Londres ofrece un marco más humano y multidimensional, que responde mejor a los desafíos contemporáneos de Perú: informalidad persistente, pobreza elevada, desigualdad territorial y crisis política recurrente.

El caso peruano: informalidad, pobreza y el reto de la productividad

Aunque el Perú atraviesa un periodo crítico marcado por el deterioro de la seguridad ciudadana, evidenciado por el avance del sicariato, la extorsión y otras formas de violencia que han generado un clima de zozobra entre la ciudadanía y paralizado sectores clave de la actividad empresarial, este escenario no debe llevar a que los partidos políticos y las autoridades concentren sus esfuerzos exclusivamente en la contención inmediata del crimen. Si bien los estados de emergencia decretados en diversas regiones buscan recuperar el control territorial, sería un error estratégico ignorar que las raíces de esta violencia son más profundas: pobreza persistente, informalidad estructural, falta de oportunidades y debilitamiento institucional. La solución policial, por sí sola, no basta para restablecer la senda del crecimiento ni para reconstruir la confianza social. Es imperativo que los planes de gobierno miren más allá de la coyuntura y propongan políticas que respondan a la nueva realidad nacional e internacional, con visión de futuro, enfoque territorial y compromiso con la transformación productiva y social del país.

El Perú enfrenta el gran reto de transformar su economía que, si bien ha logrado estabilidad y fortaleza, sigue atrapada en la informalidad y la baja productividad. La informalidad laboral afecta a más del 70% de los trabajadores, quienes carecen de seguridad social, estabilidad y acceso a servicios básicos. La pobreza, aunque reducida en comparación con los primeros años de la década de 1990, sigue afectando a millones de peruanos, especialmente en zonas rurales y amazónicas.

El desafío central es aumentar la productividad de los sectores pobres. Aquí resulta útil recordar la propuesta del economista Paul Rosenstein-Rodan sobre el Big Push: un esfuerzo coordinado de inversión masiva en sectores estratégicos para romper el círculo vicioso de la pobreza y generar un salto en el desarrollo para salir de la trampa del país de ingreso medio.

Aplicado al caso peruano, un Big Push debería enfocarse en los sectores rurales y en la agricultura, que concentran la mayor parte de la pobreza y la informalidad. La clave está en combinar inversión pública en infraestructura productiva con programas de extensión agrícola y educación técnica que permitan elevar la productividad de los pequeños productores.

Un Servicio Civil Obligatorio para la cohesión social

Una propuesta audaz para materializar este Big Push en Perú sería la creación de un Servicio Civil Obligatorio para todos los ciudadanos. Inspirado en experiencias históricas de movilización nacional como lo fue el Civil Conservation Corps (CCC) de Franklin Roosevelt en 1932, este servicio tendría como objetivo no solo aumentar la productividad agrícola y rural, sino también fortalecer la cohesión social y el sentido de pertenencia y promover la igualdad de oportunidad para todos.

Los jóvenes peruanos, al culminar la secundaria o la educación superior, podrían dedicar un período de servicio civil a actividades estratégicas para el desarrollo nacional: construcción de canales de riego y reservorios, siembra y cosecha de agua, apertura de caminos secundarios, forestación y campañas masivas de extensión agrícola. Estas tareas no solo generarían infraestructura productiva, sino que también permitirían transferir conocimientos técnicos a comunidades rurales, mejorando la productividad agrícola y reduciendo la pobreza.

El servicio civil obligatorio tendría un efecto multiplicador. Por un lado, crearía empleo temporal y capacitación para miles de jóvenes. Por otro, fortalecería el tejido comunitario y la cohesión social, al integrar a ciudadanos de diferentes regiones y estratos en proyectos comunes. Además, permitiría al Estado avanzar en tareas que hoy están desatendidas por falta de recursos o coordinación.

Hacia un nuevo contrato social

El Consenso de Londres plantea que el bienestar, la resiliencia y la cohesión social deben ser los objetivos centrales de la política económica. Para el Perú, esto significa que los planes de gobierno rumbo a 2026 deben ir más allá de la estabilidad macroeconómica y la apertura de mercados. Se requiere un nuevo contrato social que combine crecimiento con equidad territorial, productividad con inclusión, y economía con política.

Un Big Push puede ser el eje de este contrato social. Al invertir en infraestructura rural, educación técnica y extensión agrícola, el Perú podría elevar la productividad de sus sectores más pobres, reducir la informalidad y generar cohesión social. Al mismo tiempo, fortalecería la legitimidad democrática y la confianza en las instituciones, condiciones indispensables para un desarrollo sostenible.

Conclusión: elecciones de 2026 y el rumbo de Perú

Las elecciones de 2026 serán decisivas para Perú. Los partidos políticos responsables deberán definir si siguen anclados en el paradigma del Consenso de Washington, centrado en la disciplina fiscal y la apertura de mercados, o si adoptan los principios del Consenso de Londres, que ponen el bienestar e igualdad de oportunidades, la resiliencia y la cohesión social en el centro.

El legado del Consenso de Washington permitió a Perú estabilizar su economía y crecer y confiar que el efecto chorreo (trickle down) a través de programas asistenciales permitiría eliminar la pobreza. Pero sus limitaciones son evidentes: informalidad, pobreza, desigualdad territorial y crisis política. El Consenso de Londres ofrece un marco más amplio y humano, que responde mejor a los desafíos contemporáneos.

Para Perú, la clave está en aumentar la productividad de los sectores pobres mediante un Big Push, diseñado de forma que fortalezca la cohesión social y genere infraestructura productiva. Esta visión permitirá al país construir un nuevo contrato social que combine crecimiento con inclusión y que permita enfrentar los retos del siglo XXI con esperanza y determinación. (El contenido de esta columna se puede consultar en http://www.prediceperu.com/).