Linterna de Popa 513

Jorge Baca Campodónico

Octubre de 2025

Trickle Down o Big Push

¿Cómo encarar la vacancia de Dina Boluarte y el proceso electoral?

La vacancia de Dina Boluarte no va a cambiar en el corto plazo el escenario macroeconómico, pero el desborde de la violencia, especialmente en un año electoral, si puede tener efectos graves. Especialmente si el nuevo presidente no logra conformar un gabinete a la altura de los acontecimientos. El nuevo gabinete no solo debería dedicarse a controlar la ola de violencia sino a allanar el camino para el ganador de las elecciones.

Durante las últimas tres décadas, el Perú apostó por un modelo de crecimiento basado en el chorreo económico o “trickle down”: la expansión acelerada de sectores extractivos como la minería y la energía, que al generar altos ingresos fiscales permitieron financiar programas sociales y transferencias monetarias a los sectores de menos ingresos. Este esquema logró en un inicio reducir la pobreza extrema, pero pronto mostró sus límites. El aumento de la demanda, producto de los programas asistencialistas y la ineficiencia del gasto publico, no se tradujo en mayor productividad para los sectores más pobres, que permanecieron atrapados en la trampa de la pobreza.

Ante este estancamiento, la discusión se desplaza hacia la necesidad de un “big push” para los sectores con baja productividad. Se requiere un impulso decidido en capital productivo, extensión agrícola, educación, salud e inclusión financiera que permita a los más vulnerables generar excedentes, ahorrar e invertir, abriendo así la puerta no solo a romper la trampa de la pobreza, sino también a que el Perú logre finalmente escapar de la trampa del ingreso medio. Lo positivo es que ambas visiones coinciden en algo, es perentorio acabar con la ola de violencia y caos institucional: sin respeto a la propiedad, a los contratos y a la libertad de mercado, no hay inversión ni desarrollo posible.

El espejismo del crecimiento acelerado

Durante décadas, muchos países latinoamericanos, incluyendo el Perú, han apostado por el crecimiento acelerado basado en los sectores extractivos. La minería, el petróleo o el gas se convirtieron en motores de divisas, inversión extranjera y recaudación fiscal. El argumento era sencillo: si el país crece a tasas altas, el Estado tendrá más recursos para redistribuir y financiar programas sociales, el llamado efecto “chorreo”.

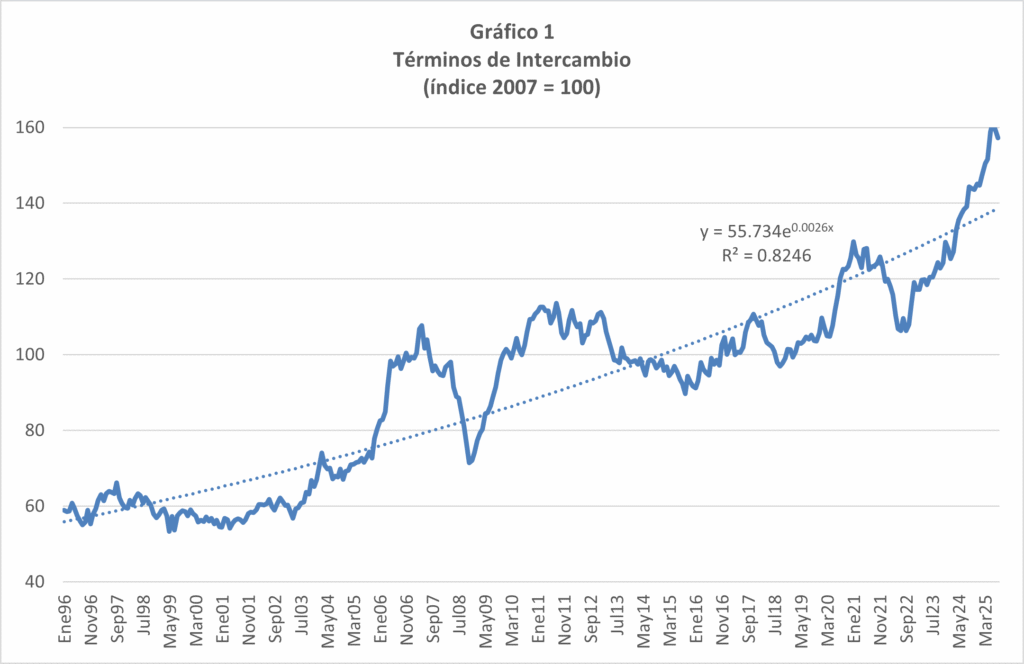

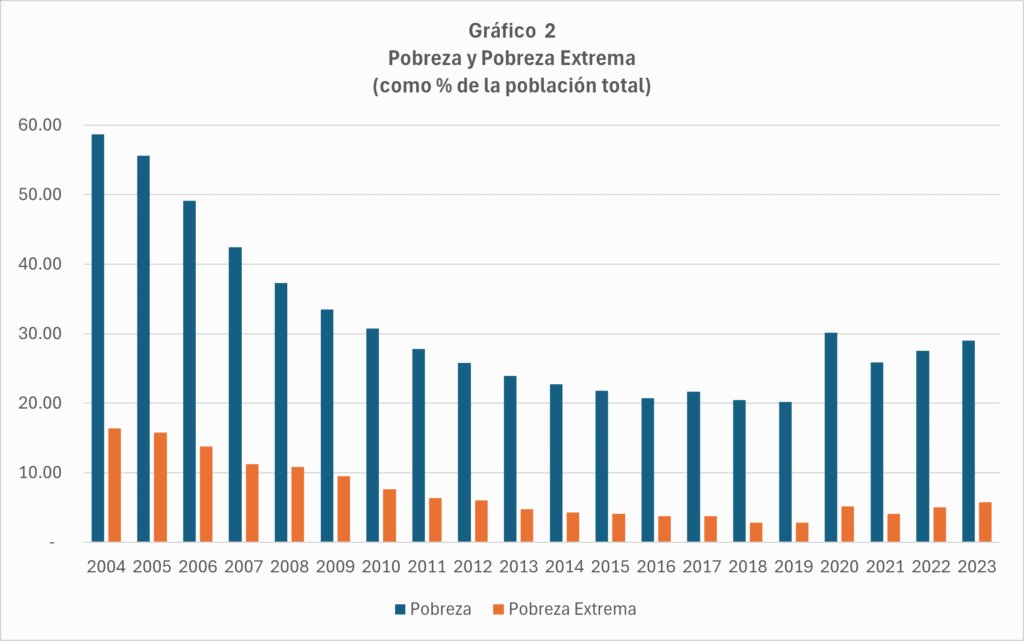

En efecto, desde el 2001 hasta el 2012 (ver Gráfico 1) , salvo una corta interrupción por la crisis financiera mundial, el Perú vivió un “superciclo” de materias primas que permitió reducir la pobreza de manera significativa. Millones de personas salieron de la pobreza extrema gracias a transferencias condicionadas, subsidios y un mercado laboral más dinámico. Sin embargo, a pesar de que el ciclo se ha reiniciado con mayor intensidad a partir del 2016, alcanzando niveles nunca antes alcanzados, el crecimiento del PBI se ha desacelerado significativamente respecto a décadas pasadas, y la reducción de la pobreza se ha revertido, a pesar del aumento de los programas de transferencias y subsidios (ver Gráfico 2).

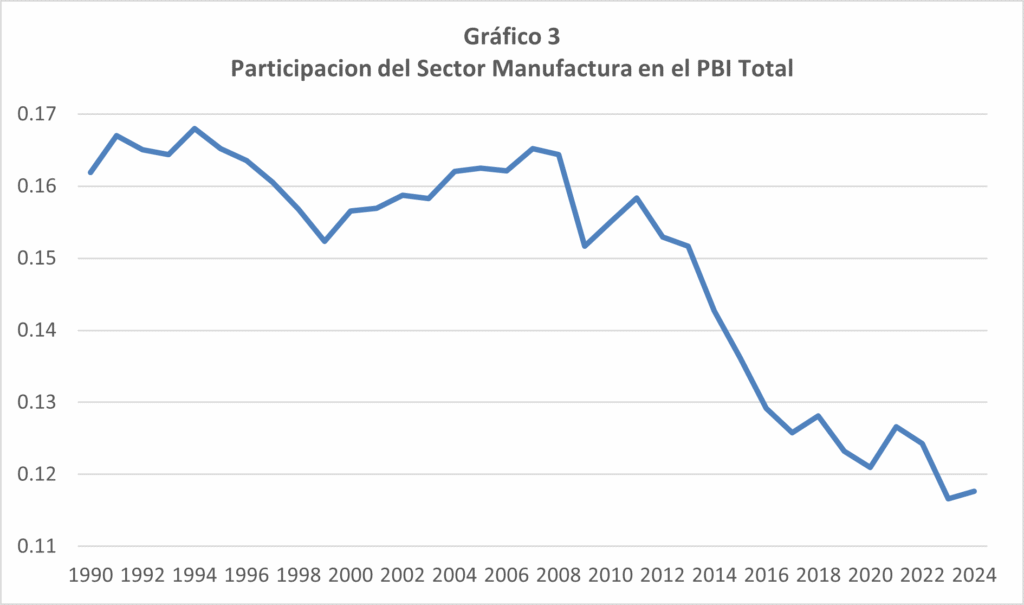

La dependencia de los precios internacionales y la ineficiencia y corrupción del manejo de los recursos fiscales aunada a la retracción de la inversión ha motivado que la economía se desacelere y la pobreza volviera a aumentar. Los beneficios se concentraron en regiones mineras o petroleras, mientras amplias zonas rurales quedaron rezagadas. Además, los encadenamientos productivos fueron escasos: la minería, por ejemplo, genera empleo directo limitado y no siempre impulsa industrias locales de alto valor agregado. El “trickle down” ha funcionado parcialmente, ya que no ha logrado transformar la estructura productiva (ver Gráfico 3), no ha logrado desaparecer la pobreza, ni garantizar igualdad de oportunidades a largo plazo que se ha traducido en un aumento de la informalidad laboral y de la violencia social.

El “big push” hacia los más pobres

Frente a este panorama, surge la tesis del “big push”: invertir directamente en los sectores más pobres para elevar su productividad y permitirles generar excedentes propios que le permitan romper la trampa de la pobreza. No se trata de transferencias monetarias asistencialistas, sino de transferencias de capital productivo. La idea es que la construcción de infraestructura básica —caminos rurales, electrificación, postas médicas, acceso a agua potable y conectividad digital— se combine con una agricultura intensiva y sostenible, apoyada en tecnificación, riego, semillas mejoradas, capacitación y acceso a mercados. A ello se suma la inclusión financiera, con microcréditos, seguros agrícolas, cuentas de ahorro y educación financiera, junto con la inversión en capital humano a través de educación de calidad, salud preventiva y formación técnica vinculada a la demanda laboral.

La lógica es clara: si los sectores más pobres logran aumentar su productividad, podrán generar excedentes, ahorrar, invertir y participar en igualdad de condiciones en la economía de mercado. Esto no solo reduce la pobreza, sino que amplía la base de consumidores, emprendedores y contribuyentes, creando un círculo virtuoso de crecimiento balanceado.

Igualdad de oportunidades: la clave del desarrollo balanceado

El concepto de igualdad de oportunidades va más allá de la redistribución de ingresos vía impuestos o transferencias monetarias. Implica que todos los ciudadanos, sin importar dónde nacieron o qué recursos heredaron, tengan acceso a las condiciones mínimas para desplegar su potencial. Un desarrollo balanceado no significa que todos los sectores crezcan al mismo ritmo, sino que el crecimiento no deje a grandes segmentos de la población atrapados en la baja productividad.

En este sentido, la igualdad de oportunidades es tanto un imperativo ético como una estrategia económica inteligente. Sociedades con menos desigualdad tienden a ser más estables y menos propensas a conflictos. Cuando más personas tienen ingresos estables, aumenta la demanda de bienes y servicios, lo que fortalece el mercado interno. Y cuando se libera el potencial de millones de jóvenes pobres, surgen nuevas ideas y empresas que alimentan la innovación y el emprendimiento.

El papel del Estado y del sector privado

Un desarrollo balanceado requiere una alianza estratégica entre Estado, sector privado y sociedad civil. El Estado debe garantizar reglas claras, respeto a los contratos, seguridad jurídica y políticas públicas orientadas a la inclusión productiva. El sector privado puede aportar inversión, innovación y encadenamientos productivos que integren a pequeños productores en cadenas de valor. La sociedad civil y las comunidades, por su parte, deben participar en el diseño y ejecución de proyectos, asegurando pertinencia cultural y sostenibilidad social.

La clave está en evitar tanto el estatismo paternalista como el laissez-faire indiferente. Se trata de construir instituciones que promuevan la cooperación y la corresponsabilidad. A la “mano invisible” de Adan Smith hay que agregarle el “abrazo invisible” entre el gobierno y el mercado. Las fallas de mercado no se corrigen con una sobre regulación sino con mayor coordinación entre el sector privado y el sector público.

Desafíos para un “big push” inclusivo

Implementar un “big push” hacia los sectores más pobres no está exento de desafíos. Requiere financiamiento sostenible, que debe provenir de una combinación de impuestos eficientes, inversión privada y cooperación internacional. También demanda capacidad institucional, pues sin instituciones sólidas la inversión puede diluirse en corrupción o proyectos mal diseñados. Además, es necesario mantener el equilibrio macroeconómico: el impulso a la demanda debe ir acompañado de disciplina fiscal y monetaria para evitar una crisis financiera. Finalmente, cada país debe adaptar su estrategia a su estructura productiva, geografía y cultura, ya que no existen recetas universales.

Hacia un nuevo pacto de desarrollo

El debate entre “trickle down” y el “big push” no debería ser un dilema excluyente. Un país puede aprovechar sectores dinámicos como la minería o la agroexportación, siempre que esos recursos se canalicen hacia un pacto de desarrollo balanceado que priorice la igualdad de oportunidades. Ese pacto debe incluir un respeto irrestricto a la propiedad y los contratos, pues sin seguridad jurídica no habrá inversión ni confianza. También debe contemplar la inversión en capital humano y productivo para los más pobres, no como caridad, sino como estrategia de competitividad nacional. Requiere instituciones transparentes y participativas que garanticen que los recursos se usen con eficiencia y legitimidad, y una visión de largo plazo, porque el desarrollo balanceado no se logra en un ciclo electoral, sino en décadas de políticas consistentes.

Conclusión: crecer con todos, no para unos pocos

El crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente, para acabar con la pobreza. La verdadera riqueza de un país no se mide solo en toneladas de cobre exportadas o en el tamaño de su PBI, sino en la capacidad de ofrecer a cada ciudadano la oportunidad de desplegar su talento y construir un futuro digno.

El reto de América Latina —y de países como el Perú en particular— es pasar de un modelo de crecimiento desigual a un desarrollo balanceado con igualdad de oportunidades. Eso implica combinar el dinamismo de sectores estratégicos con un “big push” hacia los más pobres, dentro de un marco de respeto a la propiedad, la libertad de mercado y los contratos. Solo así se podrá romper la trampa de la pobreza y del ingreso medio, y construir una sociedad más próspera, justa y cohesionada. (El contenido de esta columna se puede consultar en http://www.prediceperu.com/).

Sería factible si las élites peruanas y extranjeras afincados en Perú no fueran corruptas.

Lo cierto es que no hay ética ni valores en Perú

La sociedad está podrida.